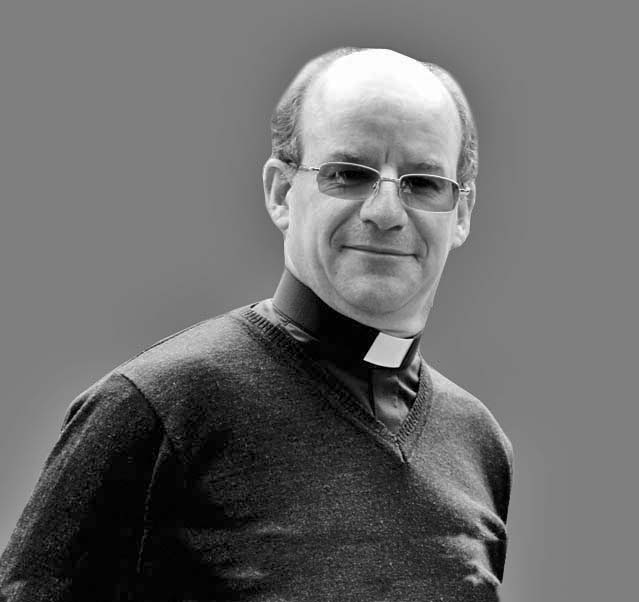

Se llamaba Ambrosio Ojeda, de los Ojeda de Monguí, Boyacá, y era sacerdote de los Padres Terciaros Capuchinos. Tenía ya más de 90 años. Fue quien mojó mi cabeza con las aguas bautismales apenas iniciando yo la vida. Ese acontecimiento, como el de cada bautizado, es, quizás, el hecho más determinante e importante en la vida de cualquier persona. Recordemos que el sacramento del bautismo produce unos efectos inigualables: nos hace hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, miembros de la Iglesia fundada por Cristo y personas con la virtud teologal de la fe. Y quién sabe qué más frutos extraordinarios produce este primer sacramento y los cuales quizás aún no conocemos plenamente. Por todo esto bien vale la pena recordar y agradecer la vida del sacerdote que nos bautizó.

Si lo pensamos detenidamente, el bautismo, ese acto de volver a nacer por el agua y el Espíritu, es el que determina en buena medida el camino que hemos de recorrer en la vida y su meta definitiva, que no es otra que el encuentro con Dios. El primer sacramento nos puso, por ejemplo, en el camino de los demás sacramentos. En efecto, solo quien ha sido bautizado está en condición de recibir la eucaristía, la reconciliación la confirmación, el matrimonio o el orden sacerdotal y, al final de la vida, la unción de los enfermos. Es decir, el bautismo abre las puertas para que la vida misma de Dios se haga presente en la existencia de seres humanos de carne y hueso.

Pero no menos importante es constatar, con alegría y admiración, cómo este sacramento sitúa a la persona en el mundo como un ser con fe y de algún modo le indica que su presencia en la tierra será siempre pasajera pues, en esencia, queda transformado en un ser para la eternidad. Es increíble lo que sucede en la pila bautismal.

Se dice con razón que el bautismo imprime carácter. Se llega por medio de este sacramento a ser hijo de Dios, condición que perdura hasta la eternidad. Pero tal carácter tiene que ver también con la condición de cristiano, seguidor, discípulo de Jesús, el Cristo, es decir, Jesús, el mesías de Dios. Así las cosas, después de recibir el bautismo, la vida no debe ser otra cosa que hacer visible esa condición única y hasta privilegiada. Quien recibe el bautismo está llamado desde lo alto, no desde otra parte, a vivir como hijo de Dios y como cristiano. Y para que ello sea posible Dios mismo ha dispuesto medios en abundancia que hacen crecer la vida cristiana: la Iglesia, la familia, los Evangelios, toda la Sagrada Escritura, los demás sacramentos, la oración, la caridad.

En fin, todos los bautizados recibimos en ese día memorable y de manos de algún sacerdote -quizás también de un obispo o un diácono- una nueva condición, quizás triple, hijos de Dios, cristianos, templos del Espíritu Santo, que nada ni nadie puede igualar. Y esa es nuestra única grandeza. Todo lo demás pasa y pesa poco. Yo agradezco al Padre Ambrosio por haberme bautizado. Ningún regalo mejor he recibido en la vida.