En sentido teológico, el día de Navidad es la mayor oportunidad de regocijo que se le brinda a la Humanidad pecadora, si bien este aspecto de la celebración es tan magnífico y de tal magnitud que la conciencia humana se niega a considerarlo con seriedad, acaso por su propia pequeñez, de la cual en modo alguno puede culpársele.

- Le puede interesar: Claves para disfrutar de una Navidad sin remordimientos

Prefiere así nuestro pensamiento concentrarse en prácticas rituales que por lo general expresan ánimo festivo y buena voluntad, como son los regalos y los budines de ciruela. Podría decirse, no obstante, que desde ese punto de vista convencional, el espíritu del Día de Navidad es decididamente endeble en altamar. Faltan tanto las ocasiones como los materiales.

Desde luego que la tripulación disfruta de algo parecido a un budín de ciruela, y cuando el capitán aparece en cubierta, a primera hora del día, el oficial de guardia lo saluda con un “Feliz navidad, capitán”, pronunciado en un todo moderadamente efusivo. Cualquier otra cosa estaría fuera de lugar, habida cuenta dela diferencia estacional. Es comprensible que el primer oficial espere a cambio un “lo mismo le deseo”, con afecto agradablemente contenido. Sin embargo, no siempre es así.

Una mañana de Navidad de hace ya muchos años (yo era joven a la sazón y estaba ávido por hacer siempre lo correcto), a mi convencional felicitación respondió mi capitán con un grave y mordaz “eso parece, ¿verdad?”. Nada más. Tres días más o menos encapotados habían dado paso, finalmente, a una densa niebla por lo que hube de avisar al capitán, como dictan las órdenes.

Nos encontrábamos en la embocadura del Canal de la Mancha, con las islas Silly, a una demora aproximada de 30 millas, sin que soplara una brizna de viento. Un banco de humedad envolvía nuestro barco, inmóvil como un poste clavado en mitad de la ruta de los desgraciados vapores que a ciegas entraban y salían del Canal. Tuve la impresión de haber actuado con poco tacto, pero habría sido rudeza de mi parte privar a mi capitán de su felicitación navideña.

Cuando uno es joven resulta muy difícil discernir lo correcto. Lamenté terriblemente mi torpeza; pero imagínese mi desazón cuando menos de media hora más tarde nos libramos por muy poco de colisionar con un vapor que como una mancha oscura surgió sin previo aviso de la niebla ante nuestra proa.

Solo cobró la forma de un navío mientras pasaba a 20 yardas de nuestro botalón de foque, llenándonos de terror con el furioso alarido de su sirena. Se fundió su silueta en la nada mucho antes de que se hubiera extinguido aquel estruendo bestial, aunque espero que su tripulación lograse oír el grito de execración que al unísono brotó de nuestras 36 gargantas a modo de felicitación navideña. Nada cabe imaginar más en desacuerdo con el espíritu de paz y buena voluntad; y he de añadir que jamás vi a una tripulación tan afectada por la posibilidad de una catástrofe inminente. Pasamos el resto de la mañana con los nervios de punta y dimos cuenta del budín a mediodía con ojos inquietos y oídos alerta, como si nos halláramos bajo la sombra de alguna calamidad irremediable.

- Recomendamos: ¿Y usted, cuánto gastará para esta navidad?

Una calamidad en época navideña difícilmente adoptaría en tierra otra forma que no fuera la de una avalancha: una avalancha de facturas sin pagar. Acaso será la ausencia de esta clase de peligro lo que hace que la Navidad en altamar resulte en conjunto agradable. Otro de sus encantos reside en que no hay necesidad de preocuparse por los regalos.

Los regalos deberían ser siempre inesperados. La costumbre de dar y recibir regalos en fechas señaladas siempre me ha parecido una ceremonia hipócrita, como el intercambiar manzanas de Sodoma en una parodia de camaradería. Sin embargo, el mar del que aquí escribo es un mar vivo, y los frutos que cabe encontrar en él pueden ser salados como las lágrimas o amargos como la muerte, pero jamás tienen el sabor de las cenizas.

En mis 20 años de errancia, por los agitados mares del planeta, tan solo recuerdo un día de Navidad celebrado con la dádiva y aceptación de un regalo. Fue, así me lo parece, una auténtica transacción marítima, no una ofrenda de manzanas de Sodoma, y tal vez por lo inesperado merezca recordarse.

Permítaseme decir, en primer lugar, que sucedió en el año de 1879, mucho antes de que se imaginaran siquiera los mensajes por radio, cuando cualquier inspirado que hubiera osado profetizar la radiodifusión habría resultado con certeza un peligro y habría terminado, probablemente, internado en una casa de reposo. Por aquel entonces lo llamábamos manicomio, a nuestra tosca y cavernícola manera.

Amaneció la Navidad de 1879 con buen tiempo. El sol empezó a lucir pasadas las 4 sobre la masa oscura del Pacífico, a 51 grados de latitud, y no tardamos en avistar un velero a cierta distancia. El viento no soplaba con fuerza, pero había bastante oleaje. Le desee a mi capitán “Feliz Navidad”.

Su expresión era todavía adormilada, aunque amable. Le comuniqué la presencia del velero y aventuré la opinión de que indicaba algo malo. “¿Malo?”, dijo el capitán en tono incrédulo. Señalé que llevaba recogidas todas las velas superiores y que navegaba casi a palo seco, una circunstancia que en aquella región del mundo solo a la luz de esta teoría podía interpretarse. Me quitó los prismáticos de la mano, los enfocó hacia los mástiles desnudos, semejantes a tres fósforos de seguridad suecos, que subían y bajaban, oscilando de un modo ridículo, adelante y atrás, en medio del convulso y austero desierto de innumerables montañas de agua, y me los devolvió sin decir palabra. Se limitó a bostezar. Me impresionó esta franca manifestación de insensibilidad. Por aquellos días era yo todavía inexperto y relativamente bisoño en aquellos mares del mundo.

El capitán, como tienen por costumbre los capitanes, desapareció de la cubierta, y al poco nuestro carpintero subió por la escala de toldilla provisto de un pequeño barril vacío, de madera, de los que se usan en algunos barcos para guardar las provisiones. Sorprendido, le pregunté: “¿Para qué trae eso aquí, Chips”?. A lo que respondió escuetamente: “Órdenes del capitán, señor”.

No quise hacerle más preguntas, de manera que intercambiamos nuestras felicitaciones navideñas y el carpintero se retiró. Se presentó acto seguido el sobrecargo, corriendo por la escalera de cámara: “¿Conserva algún periódico atrasado en su camarote, señor”?

Dieciocho días antes habíamos zarpado de Sidney, en Nueva Gales del Sur. Tenía en mi camarote varios ejemplares del Herald, The Telegraph y el Bulletin, todos ellos de Sidney, además de algunos diarios ingleses recibidos con el último correo. “¿Por qué lo pregunta, sobrecargo”?, inquirí con naturalidad. “Al capitán le gustaría verlos”, respondió.

Tampoco entonces comprendí cuál podía ser la causa de estas excentricidades. Estaba sencillamente pasmado. Eran las ocho cuando nos aproximábamos a aquel barco que, sin apenas trapo y sin rumbo fijo, parecía haraganear, desorientado, junto al mismísimo umbral de la siniestra morada de las tormentas. Para entonces ya sabía yo, por su número de matrícula, que aquel navío desenfadado era un ballenero.

Se trataba del primer ballenero que veía. Llevaba izada en el mástil la bandera de las barras y estrellas, y por medio de las banderolas ya nos había indicado que su nombre era “Alaska…” dos años lejos de Nueva York… Rumbo al este, procedente de Honolulú… Doscientos quince días de travesía”.

Pasamos despacio junto a él, a unas cien yardas, y justo cuando el camarero empezaba a repicar la campaña que anunciaba el desayuno, el capitán y yo alzamos en alto, para que pudieran verlo bien las figuras que nos observaban desde la popa del ballenero, el barril debidamente apuntalado que contenía, además de un montón de periódicos atrasados, dos cajas de higos, en honor al día de celebración. Lo lanzamos con fuerza por la borda.

Al instante, emprendiendo el descenso desde la cresta de una gran ola, nuestro clíper lo dejó atrás en su estela. Un hombre con gorro de piel nos saludó con el brazo desde el Alaska; otro, de grandes bigotes, echó a correr precipitadamente. Jamás vi lanzar un bote con tanta energía y prontitud como lo lanzó el ballenero, en su desesperado vaivén. El Pacífico zarandeaba a los dos barcos como un malabarista sus bolas doradas, y la microscópica mancha blanca del bote pareció sumarse al juego por un instante, lanzada acaso por una catapulta al enorme y desierto escenario. Aquel ballenero yanqui no perdió un momento en recoger el regalo de navidad que le ofrecía el clíper lanero inglés.

No nos habíamos alejado demasiado cuando el ballenero ya arriaba el pabellón para darnos las gracias y solicitaba que informáramos: “todo bien, con una captura de tres ejemplares”. Supongo que este obsequio compensó, un poco, los doscientos quince días de riesgo y esfuerzo de aquellos hombres, lejos de los sonidos y las visiones del mundo habitado, como proscritos entregados, más allá de los confines de la vida humana, a una embrujada y solitaria penitencia.

La Navidad en el mar puede revestir distintas apariencias, puede ser medianamente soportable o decididamente atroz. No incluyo en esta afirmación la Navidad a bordo de un barco de pasaje. Un pasajero es, naturalmente, un hermano (o una hermana), y una persona muy agradable en cierto sentido, pero sus días de Navidad son, imagino yo, exactamente como ellos quieren que sean: el precio del pasaje incluye los tradicionales festejos de un hotel de lujo.

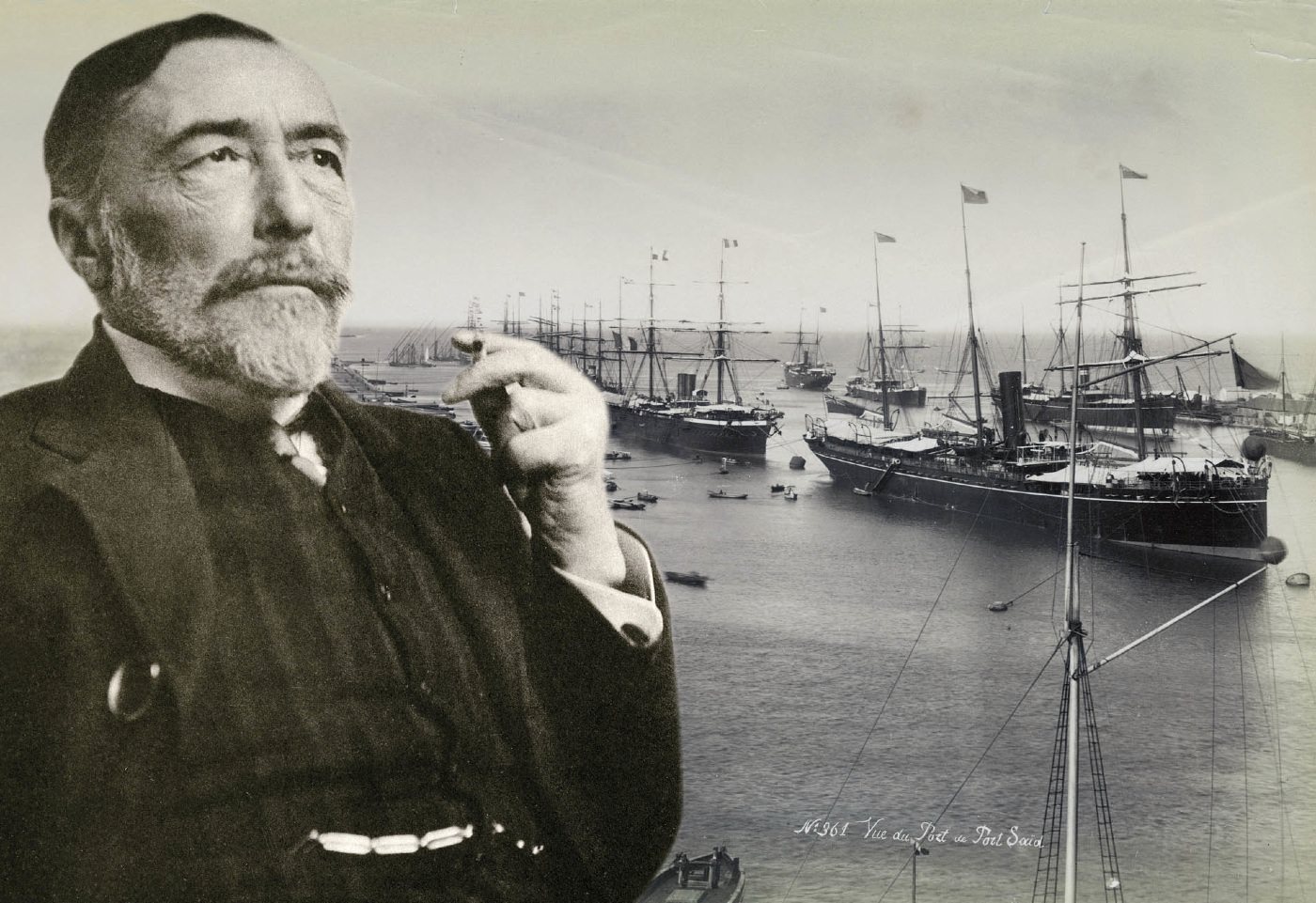

¿Quién fue Conrad?

Teodor Józef Konrad Korzeniowski (Berdiczew (1857 - Bishopsbourne, 1924), más conocido como Joseph Conrad, fue un novelista británico de origen polaco considerado uno de los más grandes escritores modernos. Hijo de un noble polaco, quedó huérfano a los once años y estuvo bajo la tutela de su abuela y su tío paternos. A los dieciséis abandonó Polonia rumbo a Marsella, donde inició su andadura como marino mercante.

Ante la imposibilidad de llegar a oficial en la marina francesa y huyendo del peligro de ser reclutado por el ejército zarista (era súbdito ruso de la Polonia ocupada), se trasladó a Londres en 1878, sin saber inglés. Dos años después aprobó el examen que lo convirtió en segundo oficial de la marina mercante, y seis años más tarde el que le proporcionaría el grado de capitán, casi al tiempo que pasó a ser súbdito británico. Navegó durante toda la década siguiente, particularmente por los mares del sur, el archipiélago malayo, África y el río Congo, experiencias que se reflejarían en su obra posterior.

Conrad no comenzó a escribir hasta 1889, en que dio inicio a La locura de Almayer (1895), que no terminaría hasta cinco años más tarde, durante los cuales aún continuó navegando, actividad que abandonó definitivamente en 1894. El éxito, no obstante, tardó en llegarle; fue con Chance (1912), de la que se vendieron más de 13.000 ejemplares en dos años-

Aunque la mayor parte de sus narraciones tienen como telón de fondo la vida en el mar y los viajes a puertos extranjeros, la suya no es una literatura de viajes en sentido estricto. Éstos constituyen, para Conrad, el ámbito en el que se desarrolla la lucha de los individuos entre el bien y el mal, el escenario en el que se proyectan sus obsesiones y, en particular, su soledad, su escisión y el desarraigo (su condición de polaco oprimido primero y luego exiliado debió dejar fuerte impronta en su carácter).